髭の住まいづくり報告 - N邸(福岡県糸島市)-

ついに完成。

2016.11.25

「糸島の終の住処」真夏も真冬も小さなエアコン一つで暮らす住まいの提案です。これは庭側から見た南東部分からのファサード。南面の大開口は日射取得のためですが、東面の日射リスクを稼動木スクリーンで交わす工夫をしています。東西側は時として欲しくない強い日差しを室内に呼び込みます。それを遮蔽するためのちょっとした仕掛けをこのようにしました。上下2枚の木スクリーンが、連動してバーを掴んでスライドすることにより東の大開口を覆います。木の感じがファサードにも貢献し、良いアクセントとなりました。また、1階ダイニングと2階主寝室の南側開口は、深い庇とウッドバルコニーで日射遮蔽をしています。冬は最大限、夏は出来るだけ遮断して、と言う太陽とのつき合い方です。このようにして、機能面からも外観が決定づけられていきました。今回、エネルギー効率からも30坪に満たないヴォリウムを単純な片流れの矩形に近い形にしましたが、東側木塀の向こう側が開放型の駐車スペースと玄関ポーチとし、玄関は外皮を窪ませ、深いポーチの庇を構成させています。

「糸島の終の住処」真夏も真冬も小さなエアコン一つで暮らす住まいの提案です。これは庭側から見た南東部分からのファサード。南面の大開口は日射取得のためですが、東面の日射リスクを稼動木スクリーンで交わす工夫をしています。東西側は時として欲しくない強い日差しを室内に呼び込みます。それを遮蔽するためのちょっとした仕掛けをこのようにしました。上下2枚の木スクリーンが、連動してバーを掴んでスライドすることにより東の大開口を覆います。木の感じがファサードにも貢献し、良いアクセントとなりました。また、1階ダイニングと2階主寝室の南側開口は、深い庇とウッドバルコニーで日射遮蔽をしています。冬は最大限、夏は出来るだけ遮断して、と言う太陽とのつき合い方です。このようにして、機能面からも外観が決定づけられていきました。今回、エネルギー効率からも30坪に満たないヴォリウムを単純な片流れの矩形に近い形にしましたが、東側木塀の向こう側が開放型の駐車スペースと玄関ポーチとし、玄関は外皮を窪ませ、深いポーチの庇を構成させています。

関連記事☟

「糸島の終の住処」をマイルストーンに。

気密測定!

2016.11.10

お引き渡し間近。弊社では、全棟完成時に気密測定を行います。建物の外皮にどれくらい漏気の穴が空いているかの検査です。作り手の皆さんが固唾を飲んで見守る中、検査が始りました。C値0.2、 n値1.22とまずまずの超高性能で合格。解析ソフトで仮定した気密性よりも良い値となりました。C値は外皮1㎡に対して何㎠の穴があいているかと言う数値で、小さいほど高性能となります。またn値はそのばらつきを示す値で1.0に近いほど良いとされます。弊社では、C値1.0を切ることを仕様公約としていますが、こういう全棟測定を実施しているところはまだまだ少ないものです。もし住まいづくりをされる方で、設計士や現場監督にC値をお聞きになり、明確な回答がなければ、性能に関しては信頼できないと判断して良いでしょう。カタログ通りだとカタログスペックで語る業者も全棟測定はしていないので当てになりません。断熱とともに、気密性能もあらゆる性能に関わる大切な要素です。これから性能を担保できる住まいづくりをしようとすれば、必須項目の一つですから、覚えておかれると良いと思います。測定のあと、熱交換換気システムの吸気流量のバランスを調整して作業終了。いよいよお引き渡し準備です。

お引き渡し間近。弊社では、全棟完成時に気密測定を行います。建物の外皮にどれくらい漏気の穴が空いているかの検査です。作り手の皆さんが固唾を飲んで見守る中、検査が始りました。C値0.2、 n値1.22とまずまずの超高性能で合格。解析ソフトで仮定した気密性よりも良い値となりました。C値は外皮1㎡に対して何㎠の穴があいているかと言う数値で、小さいほど高性能となります。またn値はそのばらつきを示す値で1.0に近いほど良いとされます。弊社では、C値1.0を切ることを仕様公約としていますが、こういう全棟測定を実施しているところはまだまだ少ないものです。もし住まいづくりをされる方で、設計士や現場監督にC値をお聞きになり、明確な回答がなければ、性能に関しては信頼できないと判断して良いでしょう。カタログ通りだとカタログスペックで語る業者も全棟測定はしていないので当てになりません。断熱とともに、気密性能もあらゆる性能に関わる大切な要素です。これから性能を担保できる住まいづくりをしようとすれば、必須項目の一つですから、覚えておかれると良いと思います。測定のあと、熱交換換気システムの吸気流量のバランスを調整して作業終了。いよいよお引き渡し準備です。

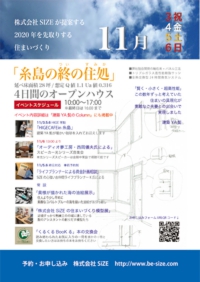

大盛況!4日間にわたるオープンハウス。

2016.11.03ー06

11月3.4.5.6の4日間、オープンハウスが行われました。目白押しのイベントとともに、弊社開発の木軸在来+パネル工法によってもたらされた高性能住宅のその空気感を体験していただきました。弊社のオープンハウスの特徴は、新旧交えてお客様同士のお付き合いが始まる場として様々な出会いがあること。

11月3.4.5.6の4日間、オープンハウスが行われました。目白押しのイベントとともに、弊社開発の木軸在来+パネル工法によってもたらされた高性能住宅のその空気感を体験していただきました。弊社のオープンハウスの特徴は、新旧交えてお客様同士のお付き合いが始まる場として様々な出会いがあること。 これから企画が始まるお客様がお見えになり、N邸の住まい手と交流が始まったり、20年前にお建てになられたお客様の来訪に、住まい手が企画の頃にお宅訪問をしていて再会されたりと、弊社の住まいづくりを通じて交流がどんどん広がっていきます。こういう方々に支えられてご紹介ご紹介でお仕事をさせていただいてきた自分の有り難さがが身にしみる瞬間です。過去が今に繋がって、また未来のお話が始まる至福の瞬間です。ひとつひとつのコンセプトをご説明していると皆様にご好評な「糸島の終の住処」。工法や規模、デザイン、性能など、今後の弊社の方構成を示唆する起点となる仕事になりそうです。今回、「落ちつく」「包まれる」「安らぐ」というお言葉を沢山頂きました。まさに弊社の望むご評価です。これからも精進していきたいと思います。

これから企画が始まるお客様がお見えになり、N邸の住まい手と交流が始まったり、20年前にお建てになられたお客様の来訪に、住まい手が企画の頃にお宅訪問をしていて再会されたりと、弊社の住まいづくりを通じて交流がどんどん広がっていきます。こういう方々に支えられてご紹介ご紹介でお仕事をさせていただいてきた自分の有り難さがが身にしみる瞬間です。過去が今に繋がって、また未来のお話が始まる至福の瞬間です。ひとつひとつのコンセプトをご説明していると皆様にご好評な「糸島の終の住処」。工法や規模、デザイン、性能など、今後の弊社の方構成を示唆する起点となる仕事になりそうです。今回、「落ちつく」「包まれる」「安らぐ」というお言葉を沢山頂きました。まさに弊社の望むご評価です。これからも精進していきたいと思います。

工事進行中。

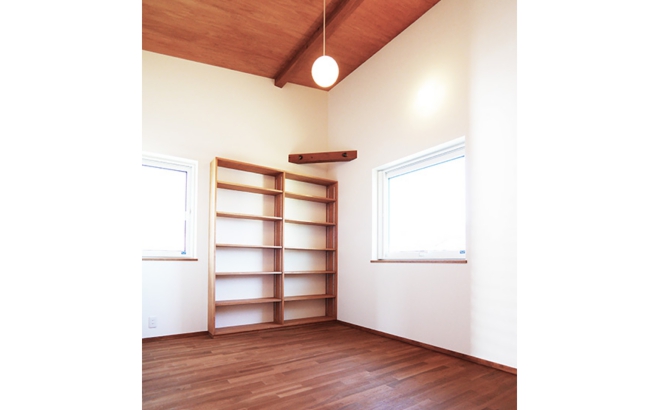

大きく吹き抜けたリビングルームと南東の大開口のイメージが何となく掴めるようになってきました。足場が外れるともっと明るくなり設計意図が明確になりますが、光が高所から優しく降り注ぐようなリビングになれば良いと思っています。ただ、遮蔽においてもこの東側の面に関しては、日射遮蔽用にオリジナルの外部スライドガラリが取りつくようになっていて、これからその設置が始まります。

大きく吹き抜けたリビングルームと南東の大開口のイメージが何となく掴めるようになってきました。足場が外れるともっと明るくなり設計意図が明確になりますが、光が高所から優しく降り注ぐようなリビングになれば良いと思っています。ただ、遮蔽においてもこの東側の面に関しては、日射遮蔽用にオリジナルの外部スライドガラリが取りつくようになっていて、これからその設置が始まります。

この大開口から外を眺めているだけでも閉塞感がないように、配置上、敷地のプライバシーが守られ、なおかつ遠くに視線が抜けている方向に開口されています。窓は光と風を取り入れるものであると同時に、内部からの視線を外部の見て良い方向へ抜けさせてあげるフィルターでもあります。20坪大に抑えた空間の中で広々とした感覚を味わいながら暮らしていただく工夫です。いよいよゴールが見えてきています。

全体が見えてきました

外装は付加断熱と通気胴縁の取り付けを終わり、これに付け庇を取り付けたら外総仕上げに入ります。

外装は付加断熱と通気胴縁の取り付けを終わり、これに付け庇を取り付けたら外総仕上げに入ります。 いよいよ仕上げ段階。軸間断熱+付加断熱+通気層の鉄壁の構えとなりました、トリプル樹脂サッシとのバランスもよく今回の想定性能をこの構成でキープしました。

いよいよ仕上げ段階。軸間断熱+付加断熱+通気層の鉄壁の構えとなりました、トリプル樹脂サッシとのバランスもよく今回の想定性能をこの構成でキープしました。

続いて、現場では各サッシに露きりの付け庇が取り付けされ、玄関ポーチから大きく突き出た大庇が目立ってきました。限られた敷地の中で、駐車スペースを確保しながら、玄関ポーチよりも大きく突き出したようにこの庇が取り付けられています。触れ止めと垂れ防止のために、最終的には金物で吊るのですが、自力でも片持ちで炊事できる強度となっています。全体のイメージが出てきました。

外付加断熱

外壁の外付加断熱の工程が間もなく終了しようとしています。壁パネル、屋根パネルともに構造が異なり、屋根パネルは貼った時点で見下げ作業の足場として使えるように配慮し、付加は天井側からの内付加断熱としています。壁に関しては、構造面材+軸間断熱材というパネルの構成の外側に、フェノール樹脂ボードで全面をさらに断熱強化をしています。寒冷地からすればかなり薄めの外付加の厚みですが、それでもこうする意味は大きいのです。

外壁の外付加断熱の工程が間もなく終了しようとしています。壁パネル、屋根パネルともに構造が異なり、屋根パネルは貼った時点で見下げ作業の足場として使えるように配慮し、付加は天井側からの内付加断熱としています。壁に関しては、構造面材+軸間断熱材というパネルの構成の外側に、フェノール樹脂ボードで全面をさらに断熱強化をしています。寒冷地からすればかなり薄めの外付加の厚みですが、それでもこうする意味は大きいのです。 木軸間だけの断熱では、なかなか木熱橋への配慮が叶いません。また軸間に押し込んだ断熱材と軸との隙間がわずかでもそのまま外気に面し裸にならないようにという配慮の意味もあります。木軸間で足りない部分を外付加で補足するとともに、数字ではなかなか現れない断熱のムラやバランスもこのように2段階にする方が快適性は上がります。実は今回のパネル工法の開発にあたって、この付加断熱が肝と言っても良いかもしれません。わずかなことですが、このエリアでは、この断面構成で、HEAT20ーG2グレードをゆっくりと上回る性能となります。まだまだ暑さが厳しい中、工事途中の室内に入るとまだ換気システムも回っていないし、もちろん冷房などしていませんが、少しひんやり感じます。断熱性能はしっかり効いているようです。

木軸間だけの断熱では、なかなか木熱橋への配慮が叶いません。また軸間に押し込んだ断熱材と軸との隙間がわずかでもそのまま外気に面し裸にならないようにという配慮の意味もあります。木軸間で足りない部分を外付加で補足するとともに、数字ではなかなか現れない断熱のムラやバランスもこのように2段階にする方が快適性は上がります。実は今回のパネル工法の開発にあたって、この付加断熱が肝と言っても良いかもしれません。わずかなことですが、このエリアでは、この断面構成で、HEAT20ーG2グレードをゆっくりと上回る性能となります。まだまだ暑さが厳しい中、工事途中の室内に入るとまだ換気システムも回っていないし、もちろん冷房などしていませんが、少しひんやり感じます。断熱性能はしっかり効いているようです。

付加断熱

今回N邸は、屋根・壁を工場生産のパネルで一気に張り上げると言う新工法で、組んでみて上棟の日のうちに屋根の防水が完了すると言う工期短縮の実証が得られました。その上で、パネルで施工している断熱を地域に応じた断熱性能を補足する意味で付加断熱を施しています。屋根パネルは、断熱材と通気層、そして野地板の形成がパネル一枚で済む構成になっていますが、その断熱材だけでは足りません。今年の猛暑でも実感したのは、負荷が暖房よりも冷房負荷で決まるようなエリアでは、日射の影響が多大な屋根断熱の強化が快適性に大きく影響してくると思われます。

今回N邸は、屋根・壁を工場生産のパネルで一気に張り上げると言う新工法で、組んでみて上棟の日のうちに屋根の防水が完了すると言う工期短縮の実証が得られました。その上で、パネルで施工している断熱を地域に応じた断熱性能を補足する意味で付加断熱を施しています。屋根パネルは、断熱材と通気層、そして野地板の形成がパネル一枚で済む構成になっていますが、その断熱材だけでは足りません。今年の猛暑でも実感したのは、負荷が暖房よりも冷房負荷で決まるようなエリアでは、日射の影響が多大な屋根断熱の強化が快適性に大きく影響してくると思われます。

右上の写真は屋根面を見上げているのですが、屋根パネル構成をしている断熱材と構造上の垂木が見えています。本来木材は熱を通しにくい材料ですが、それでも垂木の部分が真っ赤に特化して見えています。屋根面の輻射熱を木部を通して室内に伝えていると言う状態です。この面に、さらに下から付加断熱をしたのが左の写真です。見えている木材は垂木ではなく、天井の下地ですから、垂木の部分もすべて断熱材でカバーされている状態で、ご覧の通り熱橋が殆どなくなりました。今夏の映像なので、すごく説得力があります。これからの夏の快適性が随分期待できると思われます。今回の工法では、屋根、壁ともに初めての断面構成なので駆体内の湿気の移動に関しては細かくシュミレーション計算をしてその安全性を検証しています。設計、シュミレーション、現実の施工と言う三連携で高性能を目指していきます。

サッシ取付け

パネル工法で一気に壁・屋根の断熱層形成までいった現場は、現在樹脂トリプルガラスの高性能サッシが取り付けられ始めました。

写真はリビングの吹き抜けの南南東のコーナーの部分で、冬場の日射取得を一番期待して取り付けられた窓です。

玄関ドア取付け

北海道にオーダーしていた玄関ドアが届きました。タモの厚い板材が張られ、外部側には燻煙処理材を使用し耐久性が増してあります。木のドアですから、それなりに使い方に注意して、確実に雨ざらしにならない場所を設定するのですが、狂いも少なく、性能も良い優れものです。

上棟式

2016.07.22

一年ほど前から、弊社の新機軸を構築するにあたり、樹脂サッシメーカー、パネルメーカー、断熱メーカーと新しい工法に向けて開発をしてきており、いよいよそれが現実になりました。

一年ほど前から、弊社の新機軸を構築するにあたり、樹脂サッシメーカー、パネルメーカー、断熱メーカーと新しい工法に向けて開発をしてきており、いよいよそれが現実になりました。

2020年の省エネ改正法完全履行で、一定の省エネ基準以外の住宅は新築できなくなります。さらには、性能根拠を求められる時代に入って、住宅業界は大きく様変わりすると言われています。地域は職人さん不足、建設コスト高騰、人口減少と家余りと業界にとっては良い話題はありませんが、そんな中で弊社がこれから進めていく第一歩としてN邸を想定したのです。宮崎県の林産組合による生産地での一括製材乾燥プレカットを直送し軸組を構築、大手パネルメーカーと開発した構造面材+断熱材の性能をもった壁パネルとさらに通気層と野地板の機能を併せ持った屋根パネルを採用。これもこの日に合わせて工場から直送するといった工法としました。

朝は土台の敷き込みまでと言う状態から、まだ陽がある夕刻には、軸が組み上がり、屋根パネルをあげて2階の壁パネルまで行き、屋根防水が完了すると言うスピーディーさで上棟となりました。これは画期的な事です。かたちが早く構築できると言う事だけでなく、このパネルにより、構造面材と断熱工事、さらに屋根の通気層形成まで一発で終わるのですから、このあとの工程もかなり早く終わると言う事になります。実際にやってみて、改善点はありましたが、関係各社が見守る中、まずまずの上棟となりました。

基礎工事

2016.07.12

外基礎断熱の防蟻対応の断熱材パフォームガード。土間下も全面断熱します。

九州にあって、断熱はどのくらいしたら良いのかと言う認識はまだまだ遅れていると思いますが、2020年の省エネ法完全履行を念頭に置くと今後の住まいづくりでは一気に高断熱化が進むと思われます。

土台敷き込み

2016.07.19

福岡パッシブハウスでも実践した外断熱材の小口に銅を回し、イオン効果などを期待し、土台等の木部と絶縁して防蟻の二段構えとすることを実践します。今回コスト削減のため、土台気密パッキンと一部タイベックを挟みながら土台を敷き込み、外側のタイベックと最終的に一体化するように、湿気が外に逃げるような工夫を行いました。

地鎮祭

2016.07.01

バケツをひっくり返したような雨の朝、悲願のN邸の地鎮祭がとり行われました。ワイパーの激しい動きにも関わらず前方が白くかすむほどの豪雨。

バケツをひっくり返したような雨の朝、悲願のN邸の地鎮祭がとり行われました。ワイパーの激しい動きにも関わらず前方が白くかすむほどの豪雨。

祝詞の途中は雷鳴が響きましたが、四方固めで神主さんがテントを出る頃には雨も止み始め、式典が終わり皆さんで歓談の頃には止んでしまいました。

Nご夫婦にとっても紆余曲折あっての本日、それぞれの思いを込めた起工式でした。

SiZE新工法!いよいよ工事が始まります!

2016.6月

着彩模型で最終検討

2020年を念頭に弊社の工事コスト見直しと基本性能向上を目論み、一年がかりで工法を検討、予算と工期を改善するために実験的な工夫を試みてきました。今回から工場生産の断熱パネルを採用した工法が始ります。トリプルガラスの樹脂サッシと熱交換換気システムによってどれくらいの快適性か担保できるかの第一歩のスタートです。

2020年を念頭に弊社の工事コスト見直しと基本性能向上を目論み、一年がかりで工法を検討、予算と工期を改善するために実験的な工夫を試みてきました。今回から工場生産の断熱パネルを採用した工法が始ります。トリプルガラスの樹脂サッシと熱交換換気システムによってどれくらいの快適性か担保できるかの第一歩のスタートです。